冷え・むくみ

冷え・むくみは生活習慣の影響が考えられます

冷えやむくみは、おもに女性を悩ませている症状です。

いろいろと対策をとっても改善せず、「体質だから仕方ない」と諦めている方もいらっしゃるかもしれません。

身体が冷えたり、むくんだりするのは、もちろん年齢や性別の影響もあります。

しかし、生活習慣の乱れが関連している部分も多いとされるため、自身でのケアで改善・予防していくことは十分に可能と考えられます。

長年の冷え、むくみにお困りの方はぜひこちらのページをご参照ください。

冷えやむくみが起こるおもな原因と、日常生活で行える対処法、予防法を詳しくご紹介しています。

冷え・むくみによくあるお悩み

以下のようなお悩みはありませんか?

夕方以降、足がパンパンにむくんでしまう

手足が冷えて夜眠れないことがある

足がむくんで重だるい

長年の冷え性をなんとかしたい

むくみで足が太くみえてしまう

虚弱体質で、よく体調を崩してしまう

冷えやむくみはなぜ生じるのでしょうか

冷え・むくみのおもな原因

冷えやむくみを改善するためには、まずは症状が起きている原因を知っておく必要があります。

なぜ身体が冷えたり、むくんだりしてしまうのでしょうか?

冷え性

気温に関係なく、身体の特定の部位や全身に冷えを感じる状態が「冷え性」になります。

実際に体温が低いというわけではありません。

冷え性のおもな原因には「血行不良」が考えられています。

消化や運動で産生された熱は、血液の循環によって身体の隅々まで運搬されているためです。

とくに生活習慣の乱れが影響して、身体の血行が悪化しやすくなっています。

・自律神経の乱れ

自律神経のバランスが崩れ、交感神経が優位な状態になっていると、血管が収縮した状態がつづくために血流が悪くなることがあります。

人間関係や仕事の重圧、気温の急な変化といったストレスによって、自律神経が乱れやすくなります。

・ホルモンバランス

ホルモンバランスの乱れがストレスとなり、自律神経が乱れてしまう場合があります。

更年期や産後の女性が、エストロゲンの急激な低下によって、ホルモンバランスが乱れやすくなっています。

・食生活の乱れ

きゅうりやトマト、ピーマンなど夏野菜は水分が多く、身体を冷やす作用があるといわれています。

また、冷たい飲み物や食べ物ばかり口にするのも、身体を内側から冷やしてしまいます。

・便秘

便秘で腸の活動が鈍くなり、基礎代謝の低下を招くことがあります。

運動不足や水分不足、食物繊維の不足などが便秘の原因に考えられます。

むくみ

むくみは、皮膚や皮膚の下に余分な水分がたまっている状態を指します。

心臓のポンプ作用が働きにくいことから、ふくらはぎがむくみやすい部位になります。

日常生活において、以下のようなむくみの原因が挙げられます。

・運動不足

身体を動かす機会が少ない方は、筋収縮によるポンプ作用が働かないために、足の循環が悪くなりやすいです。

・水分不足

むくみが気になり、水分摂取を控えている方がいらっしゃるかもしれません。

しかし水分量が少ないと、体内に水分を溜め込もうと働いてしまうといわれています。

・塩分のとりすぎ

塩分をとりすぎた場合、塩分濃度を保つために身体に水分を溜め込もうとしてしまいます。

冷え・むくみのおもな症状

身体の冷えやむくみでは、一般的に以下のような症状がみられます。

手足が冷える

血の巡りが悪くなりやすい、手足に冷えを感じる方が多いといわれています。

また身体の冷えには、手足が冷える「四肢末端型」の他にも、さまざまなタイプがあります。

・下半身型

下半身に冷えを感じるタイプです。

反対に上半身はのぼせて、顔がほてることもあります。

・内臓型

下腹部や上腕あたりに冷えを感じるタイプです。

胃腸の働きが悪く、お腹を下しやすくもなっています。

・全身型

全身が冷えてしまうタイプです。

疲労感や倦怠感も生じやすくなっています。

体温の低下から免疫力も下がってくるため、放置していると病気につながる可能性が高くなります。

お風呂に入っても手足が温まりにくい

冷え性の方では、湯船からあがってすぐに冷えを感じてしまうこともあります。

また「布団に入っても身体が冷えて眠れない」「厚着をしても身体が温まらない」といったお悩みもよく耳にします。

むくみで靴下のあとがつく

立ち仕事やデスクワークで同じ姿勢が長くつづくと、重力の関係でふくらはぎに水分がたまってきます。

とくに夕方以降の仕事終わりには足がパンパンになり、むくみで靴下のあとがついてしまう場合も多いです。

・ふくらはぎがむくんでだるい

循環の低下から老廃物が足にたまり、重だるさや疲労感を生じる場合があります。

・足がつる

足の代謝が悪くなることで、ふくらはぎがつりやすくなる場合があります。

血行不良が、足がつるおもな原因に考えられています。

冷え・むくみを改善・予防するためにできること

冷え・むくみの対処法

身体の冷えやむくみは、おもに生活習慣によって引き起こされると考えられます。

そのため、日常でコツコツとケアをつづけていくことにより、体質を少しずつ変えていくことも可能です。

運動する

全身運動によって、代謝を高めていきましょう。

冷えやむくみの解消には、ふくらはぎの筋肉をしっかりとつかうウォーキングがおすすめです。

・股関節から足を動かすようにやや大股で歩く

・肘は90度に曲げて、前後に大きく振る

・かかとから着地して、母趾球でしっかり地面を蹴りだす

上記のポイントを意識して、毎日20〜30分間歩く時間を作りましょう。

その他にも、ジョギングや水泳、サイクリングなど、自身が始めやすい運動でも構いません。

・汗をかく

身体がむくみやすい方は、じんわり汗をかく程度の運動を取り入れましょう。

汗をかくことで、身体に溜まった余分な水分が排出されやすくなります。

こまめな水分補給

体内の水分量が少ないと、より身体がむくみやすくなります。

自分の体重×30mlが目安になりますので

1日に大体1.5〜2ℓ、こまめな水分補給を心がけてください。

湯船に浸かる

冷えを感じる方はシャワーだけで済まさず、湯船になるべく浸かるようにしましょう。

しかし熱いお湯に入るのでは、お風呂あがりに身体が冷えてしまうことがあります。

身体を内側から温めるため、38〜40度ほどのぬるめのお湯に、15分を目安にゆっくりと浸かるようにしてください。

また身体を冷やさないよう、髪や身体を洗う際には、洗面器にお湯を張って足をつけておくことをおすすめします。

規則正しい生活

自律神経の乱れは血行を悪化させ、冷えやむくみにつながりやすくなります。

寝る時間と起きる時間をなるべく一定にして、生活リズムを崩さないようにしましょう。

また、睡眠不足もストレスとなるため、毎日7時間以上は眠るようにしてください。

食生活に気をつける

生姜やにんにく、根菜類(にんじん、大根、ごぼうなど)には、身体を温める作用があるといわれています。

反対に夏野菜や果物は身体を冷やすため、なるべく控えるようにしましょう。

日常で行える冷え・むくみの予防法

冷えやむくみが緩和してきても、再発防止のために日頃のケアは怠らないようにしましょう。

具体的には、以下のような予防方法が挙げられます。

運動

ウォーキングをはじめとした全身運動は、日々の習慣にしましょう。

また代謝を促すためにも、定期的に汗をかく時間を作ることが大切です。

規則正しい生活

自律神経のバランスを崩さないよう、規則正しい生活を心がけてください。

また、睡眠の質を落とさないためにも、次のポイントに気をつけてみてください。

・朝日をしっかり浴びる

・朝食を食べる

・寝る1時間前を目安にスマホやパソコンをみない

・なるべく真っ暗な部屋で寝るようにする

筋力を鍛える

筋力を鍛えることで、代謝が向上しやすくなります。

とくに血行が悪化しやすいふくらはぎの筋肉や、筋肉量の多い足腰を重点的に鍛えましょう。

・ふくらはぎのトレーニング

楽な姿勢で立ちます。

かかとは床につけたまま、両方のつま先を最大限上にあげます。

つま先を下ろし、今度はかかとを上げてつま先立ちの姿勢になります。

上記の要領で、「つま先を上げる⇨つま先立ちになる」を交互に10回3セットほど繰り返しましょう。

・スクワット

肩幅よりもやや広めに足を広げて立ちます。

「膝が前に出ないようにする」「膝が内側に入らないようにする」の2点に気をつけ、お尻を真下におろしていきます。

10回2セットを目安に繰り返しましょう。

また、つま先を外側に向けて行うことで、太もも内側の筋肉も鍛えられます。

ストレッチ、体操

ストレッチで筋肉の緊張をゆるめることにより、手足の血行を促せます。

「アキレス腱を伸ばすストレッチ」「手首を反らせるストレッチ」などで、ふくらはぎや前腕の筋肉をゆっくりと伸ばしましょう。

その他、「足首をグルグルと回す、つま先を上げ下げする」「手を握ったり、開いたりする(グーパー体操)」なども、末端部分の血行を促す効果を期待できます。

五香あおぞら鍼灸整骨院

【冷え・むくみ】アプローチ方法

当院では、筋肉を緩めて、血行改善を行い、自律神経のバランスを整えることで冷え・むくみの改善を目指します。

おもな施術は、鍼灸、EMSです。

鍼灸

冷え・むくみを東洋医学的な視点で施術する場合は鍼灸を使います。

まずはカウンセリングで冷えやむくみを起こしやすい原因を探していきます。

たとえば、甘いものや冷たい水、カフェイン、からいもの、夏野菜、果物の摂取量が多いと身体を冷やすとされています。

身体が冷えると本来上がるはずの代謝が上がらずに、血流が滞ってむくみが起きる可能性もあります。

カウンセリングでどこのツボに反応が出やすいのか判断したうえで、お腹の硬さや張り感などの状態をみて、より冷えとむくみに効果的なツボを選別していきます。

自律神経の副交感神経がしっかり働いていないと、お腹の内臓の働きも落ちてしまいお腹が硬くなっていることが多いです。

お腹には太い血管が通っているため、お腹の筋肉が緩んでやわらかくなっているほうが血行も良くなり、冷えとむくみ予防にもつながります。

また、鍼灸を行うと、自律神経のバランスを整えることも期待できます。

EMS

運動量が少なく、筋力が低下している方は、筋肉のポンプ作用による血行不良が生じている可能性があります。

そのような方はEMSで、体幹を維持する深層の腹筋を鍛えることで血行改善につながります。

体幹がしっかりすると、脚が動かしやすくなります。

そのため、ふくらはぎや太ももの筋肉が血行改善を促し、冷えとむくみの解消が期待できます。

施術案内

保険施術

ギックリ腰や寝違えなど日常生活で痛みの出たものからスポーツや運動で起きた原因の明確なものは保険施術の適応になります。

※原因不明の慢性的な症状は保険施術の適応になりません。

交通事故施術

交通事故で起きた首の痛み、むち打ち、腰痛などの様々な症状の施術に対応しています。整形外科タオの併用通院も可能ですので交通事故後の症状でお困りの方は一度ご相談ください

鍼灸

髪の毛ほどの細さの鍼を症状にあわせて全身にあるツボに刺激をして痛みやコリなどの不調にアプローチします。マッサージや整体でなかなかよくならない慢性的な症状におすすめです。

骨盤矯正

骨盤周囲の筋肉の緊張を整えて骨盤がまっすぐ立ちやすく矯正します。

マッサージとストレッチを組み合わせた矯正なのでバキバキしない優しい矯正になります。

猫背矯正

猫背の4タイプに合わせて骨盤、背骨、頭、肩の位置を正しい姿勢を取りやすい位置に矯正します。

猫背矯正だけでなく正しい姿勢を身に着けるセルフケアもアドバイスいたします。

マッサージ

コリや痛みの出ている筋肉に合わせてマッサージする指の角度、強さをコントロールしてマッサージします。

筋肉がリラックスできるように副交感神経が優位になるような刺激をいれていきます。

肩こり矯正

肩こりをつくる頭から背骨の位置を矯正して、首肩周りの筋肉を緩め、肩こりを軽減させていきます。

JOYトレ

複合高周波ランダム電気刺激でインナーマッスルに直接働きかけて体幹をトレーニングします。猫背、腰痛予防、転倒予防、歩きやすさ、階段の上り下りに不安のある方におすすめです。

施術案内

当院のご紹介

当院のご紹介

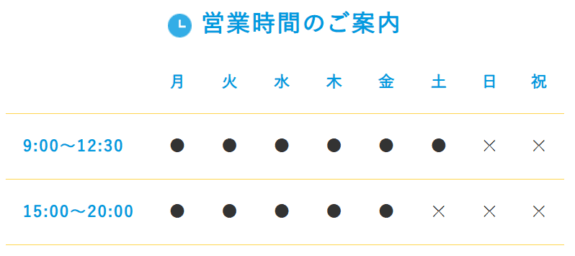

定休日:土曜(午後)・日曜・祝日

※予約優先制※ ご予約をお願いいたします

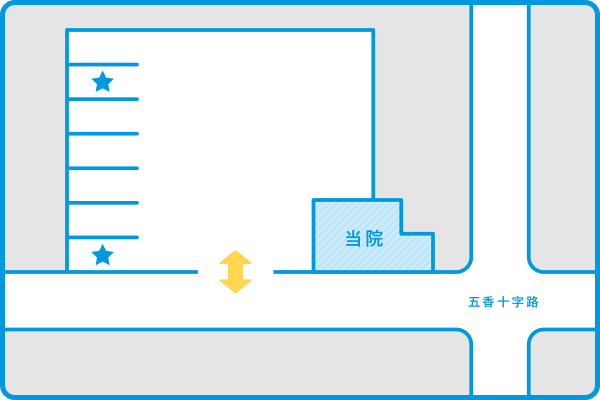

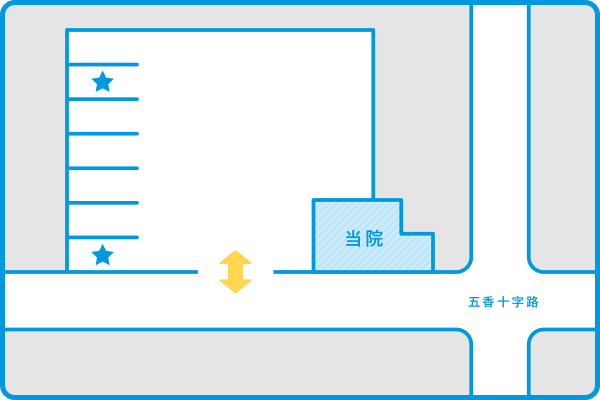

「駐車場2台あり」 建物横砂利の駐車場入り口側1番手前と奥から2台目をご利用ください

京成松戸線「五香駅」東口より徒歩4分