四十肩・五十肩

四十肩・五十肩は状態に合わせた処置を行いましょう

年齢を重ねて中年期に入ってくると、健康に不安を感じ始める方も増えてくるのではないでしょうか。

その中でも「四十肩・五十肩」は、中年期に起こりやすい症状として、一度は耳にしたことがあるかもしれません。

名前が示す通り40代、50代の方に多い症状です。

またケガや使いすぎによっては、若い方も四十肩・五十肩の症状がみられる場合もあります。

肩の強い痛みから日常生活にも支障が出やすいため、適切な対処が求められます。

ここでは、四十肩・五十肩の考えられる原因とセルフケアの方法をご紹介していきます。

無理をすると悪化させる場合もありますので、状態にあわせた処置を心がけましょう。

四十肩・五十肩によくあるお悩み

以下のようなお悩みはありませんか?

肩の痛みが悪化して、夜目が覚めてしまう

腕が上がらず、髪をうまく洗えない

四十肩・五十肩への対処法が分からない

腕を後ろに回せないため、着替えがスムーズにできない

四十肩・五十肩と肩こりの違いが分からない

肩の動かしにくさがなかなか改善しない

四十肩・五十肩はどのように生じるのでしょうか

四十肩・五十肩の考えられる原因

四十肩・五十肩は、肩の強い痛みや動かしにくさを生じた状態です。

40〜50代の方に多いことから四十肩・五十肩と呼ばれていますが、医学的な正式名称は「肩関節周囲炎」になります。

肩周辺の筋肉や腱、関節包などに炎症を起こした状態です。

四十肩・五十肩の原因

なぜ肩まわりに炎症が起こるのか、明確な原因は判定しにくくなっています。

しかし、以下のような要因が重なることで、四十肩・五十肩のリスクが高まるといわれています。

・加齢

年齢を重ねるごとに、肩周辺の筋肉や組織の柔軟性が低下してきます。

そして、家事や仕事などの日常動作で硬くなった組織への負担が積み重なり、突然の炎症につながることが考えられます。

・血行不良

肩周辺の血行不良も、四十肩・五十肩を起こす要因に挙げられます。

血の巡りが悪くなると、肩まわりの組織に栄養や酸素が運搬されにくくなります。

すると、日常生活で損傷した筋肉や腱がきちんと回復できなくなり、炎症につながると考えられます。

・筋肉、腱の損傷、断裂

肩周辺の筋肉・腱の損傷や断裂によって、四十肩・五十肩の症状があらわれることがあります。

使いすぎによるケガや、脱臼・骨折といった外傷などが考えられます。

また、若い頃にケガのリハビリをしっかり行わなかったため、加齢で組織が弱ったタイミングで肩の炎症を起こしてしまうケースもあります。

・石灰沈着

肩腱板(インナーマッスルの腱)にカルシウムの塊が沈着し、周辺の神経を刺激することで、肩まわりの強い痛みにつながる場合があります。

「石灰沈着性腱板炎」と呼ばれ、厳密には四十肩・五十肩とは別症状になります。

石灰が沈着する明確な原因は分かっていません。

しかし加齢をはじめ、「遺伝」や「腕の上げ下げが多いスポーツをしている」「重量物を持ち運んでいる」といった要因が考えられています。

四十肩・五十肩の特徴的な症状

四十肩・五十肩を発症すると、一般的に以下のような症状がみられます。

安静時痛、夜間痛

炎症が強く出ている時期では、何もしなくてもうずいて痛むことがあります。

動かさなくても痛みが出る状態を「安静時痛」と呼びます。

また、夜中寝ている際に痛みが悪化する「夜間痛」も四十肩・五十肩の特徴です。

強い痛みによって夜中に何度も目が覚めたり、寝付けなかったりする場合もあります。

運動時痛、可動域の制限

四十肩・五十肩を発症すると、腕を上にあげたり、後ろにひねったりする動きが痛みで制限されやすいです。

そのことで、「着替えができない」「髪を結べない」「エプロンの紐を結べない」など日常動作に支障が出る場合もあります。

痛みの経過

個人差はありますが、四十肩・五十肩の症状は「急性期」「慢性期」「回復期」の3つの段階に分けられます。

・急性期

発症直後の炎症が強く出ている時期になります。

安静時痛、夜間痛がみられやすいです。

・慢性期

炎症が徐々に落ち着いてくる時期です。

安静時や夜間の痛みは緩和してきますが、炎症の影響で組織が癒着を起こし、肩の可動域が狭まりやすくなります。

・回復期

日常生活に支障がない程度まで、痛みや可動域の制限が回復してきます。

しかし、腕を上げた際のつっぱった感じは、しばらく残る場合があります。

急性期から回復期までは、平均すると1年〜1年半ほどかかるケースが多くなっています。

肩こりとの違い

四十肩・五十肩と同様、肩に関連するお悩みに「肩こり」がありますが、原因は異なります。

四十肩・五十肩は肩まわりに炎症が起きた状態とされます。

一方の肩こりは、「筋肉のこわばりからくる血行の悪化」が原因に考えられます。

肩のこりが強まることで、鈍痛につながる場合はあります。

しかし肩こりでは、四十肩・五十肩にあるような「夜間痛」「可動域の制限」はとくに生じないとされます。

時期に合わせた四十肩・五十肩の処置法

四十肩・五十肩の対処法について

四十肩・五十肩は、肩まわりの組織に炎症が起きていることが考えられます。

そのため処置を間違えると、症状をより長引かせる可能性があります。

急性期・慢性期・回復期と状態をみながら、慎重なケアを行なっていきましょう。

急性期の対処法

・安静にする

炎症が強く出ている時期は、痛みの出る動作は避けてなるべく安静を心がけてください。

無理をして動かすと、炎症を悪化させる可能性があります。

肘かけに腕を置いたり、クッションを抱えたりして腕の角度を調整すると、痛みが軽減することがあります。

・冷やす、湿布を貼る

氷水の入った袋を当てて、熱っぽくなっている箇所をアイシングすると、痛みが緩和する場合があります。

また消炎鎮痛剤の含まれた湿布を貼ることも、炎症期に有効な対処法です。

※夜間痛の場合は、蒸しタオルで温めると痛みがやわらぐことがあります。

しかし、炎症を強める可能性がありますので、温めすぎないように気をつけましょう。

・医療機関に行く

肩の強い痛みは、石灰沈着を起こしている可能性もあります。

医療機関に行って、まずは原因を確認することをおすすめします。

注射によって石灰を抜いたり、薬を服用したりすることで、痛みの軽減を図れる場合もあります。

慢性期の対処法

・温める

慢性期では、蒸しタオルやホットパックを当てたり、湯船に浸かったりすることで身体を温めるようにしましょう。

血流が促され、筋肉の柔軟性も高まりやすくなります。

・痛みの出ない範囲で動かす、ストレッチする

慢性期以降も、痛みが残ることが多くなっています。

しかし、安静にしすぎると筋肉が固まってしまい、可動域の制限がとれなくなる場合があります。

そのため、可能な範囲では日常生活で肩を動かすようにしてください。

また、お風呂上がりやシャワー後など、身体が温まったタイミングでストレッチを行うことも効果的です。

回復期の対処法

回復期に入ると、痛みや動かしにくさはほとんど消失します。

つっぱり感が残っている場合は、引き続き温めたり、ストレッチしたりして柔軟性を高めていきましょう。

日常生活で行える四十肩・五十肩の予防法

血行が悪い状態や、筋肉が硬い状態をそのままにしていると、四十肩・五十肩を再発する可能性もあります。

以下のようなケアによって、少しでも炎症を起こすリスクを下げておきましょう。

適度な運動

身体を動かす機会が少ない方は、肩まわりの柔軟性が低下しやすくなります。

ラジオ体操や水泳など、適度な運動を習慣にしましょう。

また手軽に始めやすい運動には、ウォーキングが挙げられます。

肘を90度に曲げて、腕を前後に振って歩くことで、肩甲骨まわりの筋肉を大きく動かせます。

これまで運動習慣がなかった方も、20〜30分間ほど歩く時間を作ってみましょう。

ストレッチ

四十肩・五十肩の予防には、肩や肩甲骨まわりのストレッチが有効とされます。

・タオルの両端を持ち、バンザイする形で両腕を上にあげます

・頭の後ろを通過するように、タオルを下ろしていきます

・最大限下ろしたところで、20秒ほどキープします

呼吸は止めないようにして、ゆっくりと筋肉を伸ばすようにしてください。

冷やさない

身体の冷えは、血行を悪化させてしまいます。

マフラーを巻く、カイロを肩まわりに貼る、上着を羽織るなどして、肩まわりをなるべく冷やさないようにしましょう。

また、夏場であってもエアコンの風で肩を冷やす場合があるため、上着を1着持っておくことをおすすめします。

姿勢を正す

頭や肩が前方に偏位した「巻き肩猫背」になっていると、肩周辺の組織にストレスがかかりやすくなります。

顎を軽く引いて、なるべく肩甲骨を内側に寄せるように意識してください。(腰は反らさないようにしてください)

身体が硬くて肩を後ろに引きにくい場合は、上記でご紹介した「タオルを使ったストレッチ」や「壁に手をついて胸を張るストレッチ」などによって、胸や肩甲骨周辺の筋肉を伸ばしましょう。

五香あおぞら鍼灸整骨院

【四十肩・五十肩】アプローチ方法

当院では、四十肩・五十肩に対して筋肉を緩める施術を行います。

おもな施術は鍼灸、肩こり矯正です。

鍼灸

鍼を身体に刺すと痛みを抑制する効果が期待できます。

四十肩・五十肩には次の筋肉にアプローチしていきます。

・腕まわりの上腕三頭筋、上腕二頭筋、三角筋、大胸筋、小胸筋

・首まわりの僧帽筋

・肩甲挙筋、棘上筋、棘下筋(肩甲骨の動きに関わる)

鍼灸は、リラックスしたときに働く副交感神経の働きを助けることも期待できます。

四十肩・五十肩は痛みによってストレスを感じ、より筋肉が固くなることがあるため、身体をリラックスさせることも大切です。

肩こり矯正

肩こり矯正は、痛みをかばって固くなっている筋肉と、動きの悪くなっている首まわりの僧帽筋、肩甲挙筋、胸鎖乳突筋、腕まわりの上腕三頭筋、上腕二頭筋、三角筋、胸まわりの大胸筋、小胸筋、鎖骨まわりの動きをつけて痛みの軽減を目指します。

施術案内

保険施術

ギックリ腰や寝違えなど日常生活で痛みの出たものからスポーツや運動で起きた原因の明確なものは保険施術の適応になります。

※原因不明の慢性的な症状は保険施術の適応になりません。

交通事故施術

交通事故で起きた首の痛み、むち打ち、腰痛などの様々な症状の施術に対応しています。整形外科タオの併用通院も可能ですので交通事故後の症状でお困りの方は一度ご相談ください

鍼灸

髪の毛ほどの細さの鍼を症状にあわせて全身にあるツボに刺激をして痛みやコリなどの不調にアプローチします。マッサージや整体でなかなかよくならない慢性的な症状におすすめです。

骨盤矯正

骨盤周囲の筋肉の緊張を整えて骨盤がまっすぐ立ちやすく矯正します。

マッサージとストレッチを組み合わせた矯正なのでバキバキしない優しい矯正になります。

猫背矯正

猫背の4タイプに合わせて骨盤、背骨、頭、肩の位置を正しい姿勢を取りやすい位置に矯正します。

猫背矯正だけでなく正しい姿勢を身に着けるセルフケアもアドバイスいたします。

マッサージ

コリや痛みの出ている筋肉に合わせてマッサージする指の角度、強さをコントロールしてマッサージします。

筋肉がリラックスできるように副交感神経が優位になるような刺激をいれていきます。

肩こり矯正

肩こりをつくる頭から背骨の位置を矯正して、首肩周りの筋肉を緩め、肩こりを軽減させていきます。

JOYトレ

複合高周波ランダム電気刺激でインナーマッスルに直接働きかけて体幹をトレーニングします。猫背、腰痛予防、転倒予防、歩きやすさ、階段の上り下りに不安のある方におすすめです。

施術案内

当院のご紹介

当院のご紹介

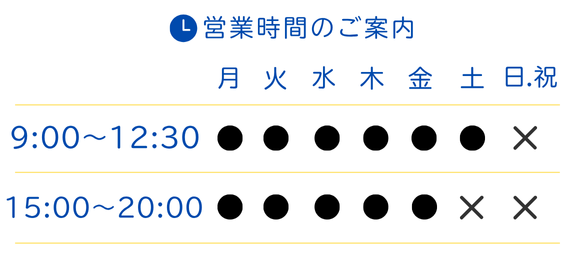

定休日:土曜(午後)・日曜・祝日

※予約優先制※ ご予約をお願いいたします

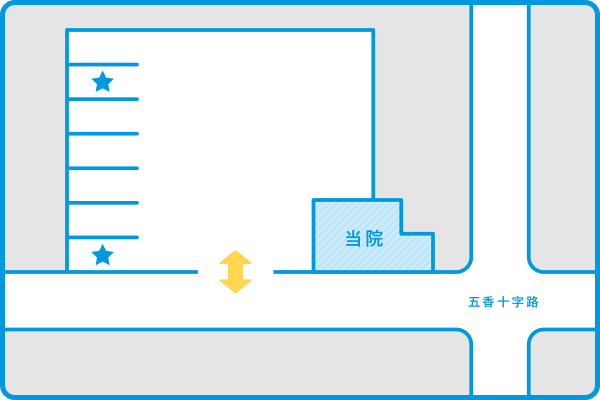

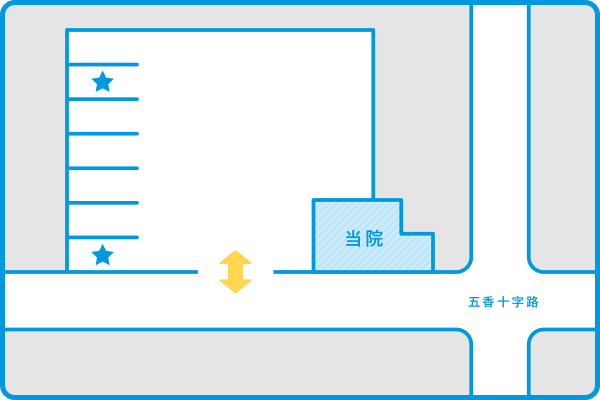

「駐車場2台あり」 建物横砂利の駐車場入り口側1番手前と奥から2台目をご利用ください

京成松戸線「五香駅」東口より徒歩4分